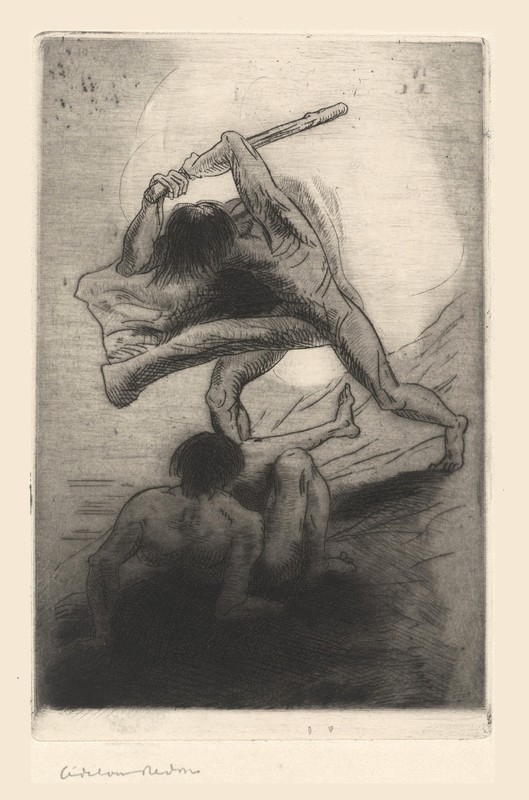

Redon À soi-même (73)

Par exemple le corsage orangé de la femme couchée sur le divan laisse voir le bord de ses doublures de satin bleu ; la jupe de soie violet foncé et rayée d'or. La négresse porte un boléro d'un bleu clair et un madras orangé, trois tons qui se soutiennent et se font valoir l'un l'autre, à ce point que le dernier rendu encore plus éclatant par la peau bronzée de la négresse a dû être coupé avec des couleurs du fond afin de ne pas s'en détacher avec trop de violence. Ces contrastes, on le voit, sont des juxtapositions des complémentaires et des analogues. Il faut tempérer le contraste sans le détruire, il faut pacifier les tons en les rapprochant : la femme qui est assise près de la négresse et qui a une rose dans les cheveux porte un demi-pantalon vert semé de mouchetures jaunes, tandis que sa chemise de soie présente un ton qui est modifié par un imperceptible semis de fleurettes vertes. Mais ce n'est point isolément, c'est par séries qu'il appose des tons et les entrelace, les fait se pénétrer mutuellement, se répondre, se mitiger, se soutenir.

Noce juive au Maroc. — Le ton chaud dans l'ombre et le ton froid dans le clair, il en résulte une sensation particulière, celle de la fraîcheur sous un ciel d'Afrique.

Lorsque je vis Delacroix en 1859, il était beau comme un tigre ; même fierté, même finesse, même force. C'était à un bal officiel de la Préfecture où l'on m'avait dit qu'il se trouverait. Mon frère Ernest m'y accompagnait et ne le connaissait pas plus que moi ; mais il me désigna d'instinct une personne petite, aristocratique, qui se tenait debout seule, devant un groupe de femmes assises dans le salon de la danse. Longue chevelure noire, épaules tombantes, attitude cambrée. Nous nous en approchâmes discrètement et le maître, c'était bien lui, leva sur nous ce regard clignotant, unique, qui dardait plus vivement que les lustres. Il était de la plus grande distinction. Il avait la grand'croix à son col droit et haut, il abaissait quelquefois les yeux sur elle. Il fut accosté par Auber qui lui présenta une toute jeune princesse Bonaparte « désireuse, disait Auber, de voir un grand artiste ».

Il frissonna, s'inclina avec un fin sourire et dit : « Voyez, il n'est pas bien gros. » Il était de taille moyenne, maigre et nerveux. Nous l'épiâmes tout ce soir-là au milieu de la foule et jusqu'à sortir à la même heure que lui, sur ses pas. Nous le suivîmes. Il traversa Paris nocturne seul, la tête penchée, marchant comme un chat sur les plus fins trottoirs. Une affiche où l'on lisait « tableaux » attira sa vue ; il s'en approcha, fit la lecture, et repartit avec son rêve, je veux dire son idée fixe. Il traversa la ville jusqu'à la porte d'un appartement de la rue La Rochefoucauld qu'il n'habitait plus. Était-ce assez de distraction dans l'habitude ! Il revint tranquillement avec ses pensées jusqu'à la petite rue Furstemberg, rue silencieuse où il habitait désormais. Je suis passé bien des fois depuis devant la modeste porte où il disparut ce soir-là, et même j'ai cédé à la curiosité pieuse de visiter l'appartement. C'était un local comme on en construisait autrefois, haut de plafond, vaste et spacieux. Il fit élever lui-même un atelier donnant sur jardin, avec jour au midi, et d'en haut. J'ai regardé avec respect ces lieux mémorables où le maître a passé la fin de sa vie. Une pleine lumière tamisée par un store, entrait abondamment dans la pièce vaste, où j'aurais voulu voir revivre des œuvres ardentes telles qu'elles naissaient de sa main passionnée. Il me semblait que la pensée du maître était encore présente et qu'elle m'accompagnait partout. Le petit jardin attenant, où l'on accède en descendant de l'atelier même, lui servait sans doute de lieu de repos. « Reposez-vous souvent », conseillait-il. Tout fait croire qu'il allait alors là reprendre force et ardeur, en plein air, près des fleurs, à l'ombre des frais arbustes qui grandissent et s'épanouissent encore dans cet enclos. Nul bruit du dehors n'y pénètre; on se croirait loin de Paris.